Олег Васильевич Волков

Проект “Талант, рожденный Сибирью”

03.02.2022

Арт-пространство “Русская изба”

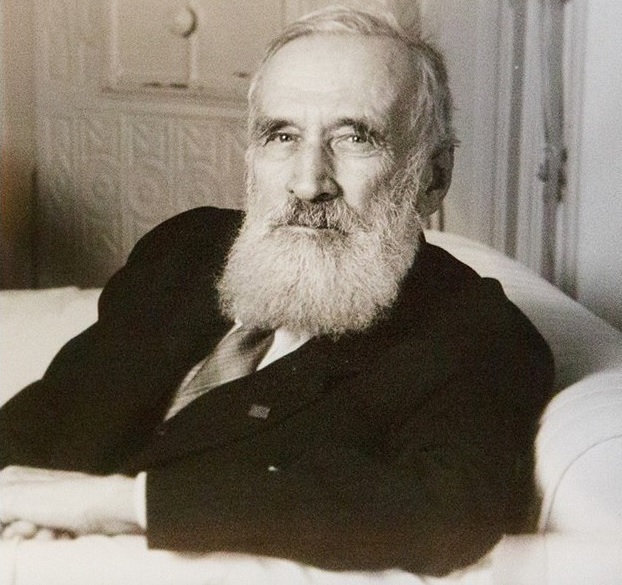

08.02.2022О.В. Волков – писатель, переводчик, публицист.

Родился Олег Васильевич Волков 21 января 1900 г. в дворянской семье. Отец, Василий Александрович, входил в число ведущих промышленников России, мать, Александра Аркадьевна — из рода флотоводцев Лазаревых, давших России семь адмиралов. Семья была состоятельной и многодетной — 5 сыновей и 2 дочери.

Детство и юность Волкова прошли в Петербурге и в деревне, в поместье отца неподалеку от Торжка, куда семья выезжала почти каждое лето.

В 1917 г. Волков окончил Тенишевское училище в Петербурге. Олег намеревался изучать восточные языки и они с братом-близнецом мечтали продолжить обучение в Оксфорде. Однако, отцу расставание с Россией даже в условиях революционного переворота представлялось невозможным. Семья уехала из Петербурга в деревню.

В 1923 г. Волков приехал в Москву, надеялся продолжить обучение в университете, но его не взяли из-за дворянского происхождения. Стал работать переводчиком. В феврале 1928 г. Волков впервые был арестован и после отказа стать осведомителем отправлен в лагерь на Соловецких островах по обвинению в контрреволюционной агитации. С этого момента в течение почти 28 лет тюрьмы и лагеря сменялись кратковременными ссылками и высылками. В пятый раз Олег Васильевич был арестован в 1950 г. и приговорен к 10 годам ссылки в Красноярский край. Так он попал в с. Ярцево Енисейского района (более подробно об этом периоде жизни читайте ниже статью Т. Тархановой «Олег Волков. Ярцевская ссылка»).

В 1951 г. под псевдонимом О. Осугин отдельным изданием была опубликована повесть «Молодые охотники». Правда, и из заметок, и из книги выбрасывались любые упоминания об истинных обстоятельствах жизни автора.

В апреле 1955 г. Волков был реабилитирован, причем сразу и по всем предыдущим делам «за отсутствием состава преступления».

Заниматься литературной деятельностью Олег Васильевич начал еще в ссылках и кратковременных промежутках между арестами. Сначала это были переводы для издательства иностранной литературы. Волков перевел на французский «Слепого музыканта» В. Короленко, сказки С. Михалкова. Затем в разных журналах появились заметки об охоте.

Окончательно вернувшись в Москву в середине 1950-х, Волков также занимался переводами. Его блестящие переводы «Греческой цивилизации» А. Боннара, мемуаров Э. Эррио «Из прошлого. Между двумя войнами», «Ренуара» Ж. Ренуара, произведений Золя, Бальзака открыли русскими читателям полнозвучие французского языка.

Постепенно Волков перешел к публицистике, стал известен как автор очерков о природе России. Писатель постоянно выступал в защиту природы от неумного и неумелого обращения с ней человека и государства.

В конце 1970-х Волков начал писать свою главную книгу — «Погружение во тьму». Это была книга воспоминаний и свидетельств человека, прошедшего путь многих русских людей — через тюрьмы, лагеря, ссылки. «Становилось невыносимым таить про себя свидетельства уничтожения русского крестьянства, молчать о гибели бессчетных и невинных жертв» — сказал сам писатель о причинах работы над «Погружением во тьму». В своих воспоминаниях он видел «в первую очередь выполнение долга перед памятью бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся из лагерей…». Это книга о страданиях человека и возможности выносить эти страдания, сохраняя человеческое достоинство там, где, казалось бы, это невозможно.

В своей жизни Олег Васильевич встречал много известных людей. Одним из них был епископ Лука Войно-Ясенецкий. Из книги воспоминаний писателя «Погружение во тьму»:

«1933 год. Архангельская ссылка.

В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор. На богослужения приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку, вот преосвященный епископ Лука Войно-Ясенецкий и брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти.

— Мне-то ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю, — говорил владыка. — А вот настоятелю, церковному совету достанется: расправятся, чтобы другим неповадно было. Меня терпят, но смотрят зорко — не возьмёт ли кто с меня пример? И горе обличённому! А мне каково? Знать, что служишь привадой охотнику? Я окружён агентами. Вот и рад, когда ко мне приходят, и страшусь. Не за себя, конечно…»

Умер О.В. Волков 10 января 1996 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

В память о пребывании писателя на Ярцевской земле на здании библиотеки филиала № 20 с. Ярцево Межпоселенческой библиотеки имени А.М. Бондаренко установлена мемориальная доска, а в самой библиотеке представлено экспозиционное пространство, связанное с его именем – фотографии и книги, в которых можно найти описание села и его округи в 50-е годы прошлого века.

Олег Волков. Ярцевская ссылка

с.Ярцево

Татьяна Тарханова

Ярцево – место ссылки во многие времена. ХХ век стал особенно массовым для села. Одним из ярких представителей ссыльной когорты стал Олег Васильевич Волков – один из известных литераторов прошлого века, русский прозаик, публицист, мемуарист, который отбывал ссылкув селе Ярцево в 1951-1955 г.г.

Родившийся в самом начале 20-о века в дворянской семье, он до конца своих дней сохранял аристократическую стать, безупречную русскую речь, простой писательский слог и православную веру.

Семья Волковых революцию 1917 года не приняла, но в тяжёлые для России времена покинутъ родину не захотела.

Шесть судебных приговоров и 28 лет, проведённых вдали от дома и родных, – вот цена, заплаченная Олегом Васильевичем за ту свободу духа, которую он сумел сохранить на протяжении десятков лет своей жизни.

Его обвиняли в контрреволюционной агитации и как “социально-опасного элемента” отправляли то в тюрьму, то на каторгу, то в ссылку.

В 1951 году Олег Волков был арестован в пятый раз, после чего сослан в село Ярцево Красноярского края.

Вот что он писал о своём появлении в этой местности в книге «Погружение во тьму»: «…наконец, свершилось: пароход пришвартовался у очередной пристани, и нам скомандовали выходить с вещами. Нас завели в пустые пассажирские помещения пристани и там оставили до утра.

Торопившиеся восвояси конвоиры подняли этап затемно и, выстроив в последний раз и пересчитав на пустыре против пристани, повели по пустынной улице. Против одного из домов, с вывеской «Комендатура МВД», нас остановили, сгрудив, скомандовали «вольно», и конвоиры, отойдя в сторону, закурили и по всем признакам приготовились ждать. За нами почти не приглядывали, нас не одёргивали, как бы наперёд зная, что сбежать тут некуда, – край света.

Не заставила себя ждать и главная персона ожидаемого заключительного действа – местный комендант, которому предстояло поставить подпись под актом приёмки нескольких сот ссыльных душ… Пока всех по одному выкликали, подводили к столу, где мы расписывались в ознакомлении с обязанностями ссыльных и карами за нарушение режима, вокруг нас стали собираться местные жители. Появились и представители леспромхоза. Они тотчас приступили к отбору рабсилы: с нами прибыли списки лиц, заранее назначенные на лесозаготовки. Не были включены в них единицы, в том числе и я. То ли для удобства надзора, то ли ещё для чего, но нам было определено оставаться в селе и самим подыскивать себе заработок…

Я спокойно поглядывал на происходящее… Когда нас оставалось совсем мало, ко мне обратилась женщина, предложившая у неё поселиться».

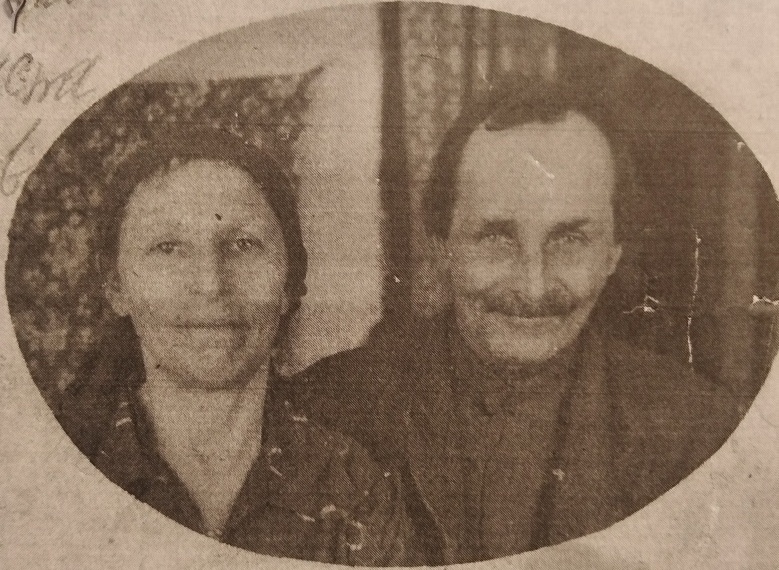

В своём повествовании Олег Васильевич подробно рассказывает о хозяйке, приютившей его, – доярке местного колхоза Анисье Ивановне, её детях, о материальных трудностях семьи. К сожалению, нигде в воспоминаниях писателя не упомянута фамилия хозяйки и адрес, где поселился по приезду в Ярцево и прожил несколько лет Волков. Сколько ни пытались местные краеведы выяснить, кто же такая Анисья, – безрезультатно.

А вот второе место проживания Олега Волкова в селе удалось установить. На это натолкнула строчка в рассказе «Ярцевские далёкие дни»: «…меня переманил к себе жить в отдельную горенку старый охотник Иван Елепсипьевич, с которым пришлось одну осень промышлять ондатр». И еще: «Название этой третьей от реки улицы – очень примелькавшееся – я забыл начисто…» Прочитанная в рассказе информация помогла определиться с названием улицы – третьей улицей, параллельной Енисею, располагается в селе улица Кирова. Правильность угаданной краеведами улицы подтвердила информация из опубликованной в восьмом номере альманаха «Тобольск и вся Сибирь» жалоба Олега Васильевича Генеральному прокурору СССР, датированная 30 марта 1954 года, в которой указан адрес проживания ссыльного О.Волкова – с.Ярцево Красноярского края, ул.Кирова,20. Краеведы обратились в поселковую администрацию, чтобы уточнить из Похозяйственных книг населённого пункта, кто же проживал по данному адресу в 50-60-е годы прошлого века. Оказалось, что это семья Шадрина Ивана Елепсиповича (у Волкова – Елепсипьевича). Сегодня на этом месте новый дом, новые хозяева.

Волков так описывал подворье Ивана Елепсиповича: «У него был обширный старинный дом, и под высокой крышей просторного двора теснились стайка, крохотная баня, укладки и чуланчики, в промежутках между которыми стояли поленницы дров. Хранилось во дворе пропасть всякого добра: с проводов свисали сети и другие рыболовецкие снасти, ржавели по стенам связки капканов, сохли подвешенные повыше – чтобы не достали собаки – распяленные шкуры и кожи. Немало тут было и вышедшей из употребления деревянной крестьянской утвари – тяжеленных ступ, квашней, блюд в трещинах, остатков сбруи, ящичков со старыми распрямлёнными гвоздями и всякими железинами, пучков высохших прутьев тальника».

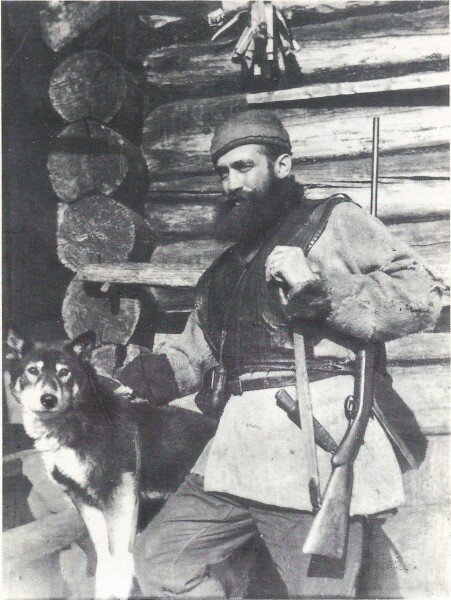

Чем же занимался Олег Васильевич в Ярцево? В воспоминаниях разных лет он писал, что был конюхом в лесничестве, рабочим на опытной станции, возил сено, вскрывал силосные ямы, пас лошадей, много плотничал на селе, сторожил плоты на берегу Енисея, но с особой интонацией рассказывал о себе, как об охотнике и рыбаке: «Сделался я заправским таёжником. Теперь более всего времени я проводил на реке и на озёрах, с осени и до глубокого снега кочевал по тайге, и на тот же оборудованный мною прилавок «Рыбкоопа» выкладывал приёмщику пачки добытых шкурок белки и ондатры. Завелись отличная лайка и долблёнка, сделанная по специальному заказу, – она хранилась под навесом у Ивана Елепсипьевича. Ходил в мягких ичигах, и висел у меня на поясе острый, как бритва, охотничий нож в самодельных деревянных ножнах. Даже походку я усвоил особую – мягкую и неторопливую. Со временем мне разрешили завести малокалиберную винтовку, что сравняло меня с местными промышленниками. И я стал жить сдачей пушнины, добыванием боровой дичи и рыбной ловлей».

В книгах Волкова много ярких страниц, посвящённых описанию охотничьих походов в тайгу и поездок на рыбалку по озёрам и Енисею.

Описывая свои путешествия по ярцевским просторам, Волков подробно повествовал о сибирской природе. Вот, например, цитата из письма Олега Васильевича жене: «…мгновения были чудные! Спящие лесные озёра, дремучие тёмные ели, извечно глядящие в их недвижную воду, оживлённое утками плёсо, всё сверкающее от проникших до глади озера лучей солнца – бездонная синь небес, прощальные крики журавлей и грустный запах отцветшей природы, и скользящий по глянцевым листьям кувшинок чёлн, а потом ловкий выстрел по налетевшим уткам – всем этим я упивался».

Писатель в своих рассказах о енисейских пейзажах очень ярко обрисовал связку ярцевских озёр: «Их множество, беспорядочно разбросанных по огромному лугу: Глубокое, Хвощёвое, Круглое, Сосновое, Лебяжье, Кривое, Поперечное, Карасёвое… не перечтешь. Еще больше безымянных. Ах, как хороши они, несравненно хороши! Все – большие и крохотные, продолговатые, изогнутые бумерангом или наподобие рыболовных крючков, круглые, точно очерченные циркулем, раскинувшие во все стороны лабиринты ответвлений, – все они полны задумчивого покоя, прелести дрёмной тишины, неповторимого разнообразия красок, богатства пышной растительности. Одни озёра почти чистые, лишь по берегам заросли метровой осокой, другие едва не сплошь покрыты густыми камышами, рогозом, тростниками; в иных лежат на тёмной воде листья белых лилий, точно вымощена вся поверхность озера круглым зелёным кафелем. В некоторых угадывается бездонная глубина, другие заполнены высокими зыбкими кочками, увенчанными султанами густой осоки, и лишь узкими протоками и небольшими окнами открывается в них чистая вода… Кое-где из прибрежных кустов поднимает свои стволы вековая осина, одинокая сосна или дуплистая берёза с омертвелыми сучьями. Эти старые деревья – остатки когда-то шумевшей здесь древней тайги. Они объясняют такие названия, как Сосновое, Лебяжье или Лесное. Весь этот луг в несколько тысяч гектаров, привольно раскинувшийся по левому берегу Енисея, возле устья величаво-медленного Сыма, изборождённый следами сенокосилок и конных грабель, отвоёван человеком у леса». Как правдоподобно описывает Олег Волков ярцевские озёра, пытаясь дать объяснения некоторым названиям. Действительно, все озёра, указанные писателем, знакомы сегодняшним жителям села.

Интерес вызывает ярцевское окружение Олега Васильевича. Вот что он писал: «Месяцы осёдлой жизни в селе – с января по май – были временем свободным от промысловых забот, и тут крепли или, наоборот, вовсе иссякали многочисленные знакомства, какие поневоле заводятся в отдалённом посёлке, где за редкость новые лица. Находилось, с кем коротать длинные и тёмные зимние вечера… Нас было несколько человек, полюбивших дом гостеприимного хирурга местной больницы, и едва ли не всякий вечер мы собирались у него». Речь идёт об известном хирурге Ярцевской участковой больницы – Михаиле Васильевиче Румянцеве, тоже ссыльном.

Волков в своих воспоминаниях с особенной теплотой говорит об этом человеке. Вот описание вечерних встреч у Румянцева: «Сойдясь, мы обменивались негромкими местными новостями; хозяин наш оказывался всегда уведомлённее всех: всякое происшествие скорее всего узнавалось в больнице. Мы первыми слышали о каждом новорожденном ярцевце… Местная хроника, включая сведения об успехах рыбаков – предмете для всякого енисейца первостепенном, – быстро исчерпывалась. Заводился разговор на всевозможные темы между людьми, сближенными некоей общностью судьбы. Малый наш кружок составлял народ приезжий, осевший здесь в разное время, в прошлом поскитавшийся по белому свету».

Сегодня не нашлось в селе людей, которые бы помнили Олега Волкова – всё-таки столько лет прошло. Из семьи Шадрина Ивана Елепсиповича, которые, наверное, могли бы рассказать о своём постояльце, никого в селе не осталось. Говорить о том, что, находясь в ссылке, Волков внёс вклад в развитие культурной жизни населённого пункта, тоже нет оснований: жил он всё-таки замкнуто, общаясь лишь с единицами – его письма и творчество тому подтверждение.

А вот то, что енисейская природа, сам Енисей дали писателю «пищу» для творчества – с этим трудно не согласиться. Да и сам он писал жене в письмах: «Впечатлений, заметок, материалов, замыслов набралось немало. Многое может пригодиться». И действительно, пригодилось: после возвращения из ссылки в Москву, получив полностью реабилитацию «за отсутствием состава преступления» и став членом Союза писателей СССР, Олег Васильевич так много правдоподобных строк посвятил величию могучего Енисея, сибирской природе, смекалке и удали сибиряков.